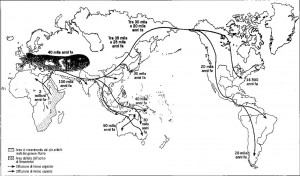

Mappa delle migrazioni umane — Per gentile concessione degli autori di In carne e ossa — GLF Editori Laterza, 2006

Le migrazioni nella savana africana hanno portato le prime specie di Homo a un altro punto cruciale: l’incontro con l’ambiente costiero. Prima lungo le rive di fiumi e laghi, poi dell’oceano, questa nuova opportunità particolarmente fortunata ha fornito alimenti ricchi di un tipo di grasso utile a sostenere l’ulteriore sviluppo del cervello nella specie umana moderna. Questa, evolutasi in Africa circa 200 000 anni fa, percorse le regioni costiere per popolare tutti i continenti, sfruttando a proprio vantaggio i nutrienti contenuti in pesci e molluschi. Stiamo parlando degli acidi grassi polinsaturi a lunga catena della serie omega-3, in particolare l’acido docosoesanoico (DHA), utile nelle membrane delle cellule deputate alla trasmissione nervosa: sinapsi del cervello e retina. Poiché i precursori, da cui queste molecole si possono sintetizzare, nell’organismo (acido linoleico e linolenico presenti in alcuni semi e piante) non si accumulano in gran quantità e la loro sintesi non è molto efficiente, è evidente il vantaggio di assumerli già costituiti dagli organismi acquatici.

Il ruolo della nutrizione nell’evoluzione degli ominini è mostrato palesemente dalla sorte di una specie vissuta per un certo tempo con H. sapiens, ma con cui non dividiamo il nostro patrimonio genetico, come dimostrato dagli studi molecolari sul DNA antico: l’uomo di Neanderthal.

Vissuto fra 350 000 e 27 000 anni fa nell’area che comprende l’attuale Europa, Medio oriente e Asia centro occidentale, di capacità cranica paragonabile alla nostra, alto circa 170 cm, era molto simile a noi nei tratti somatici e culturali. Adattato a un clima particolarmente rigido, aveva una richiesta energetica molto elevata e quando il clima divenne ancora più freddo si spostò a sud dell’Europa, quindi scomparve definitivamente. Nonostante le difficili condizioni ambientali, avrebbe forse potuto sopravvivere fino al ritorno di un periodo interglaciale più favorevole, ma l’arrivo dell’uomo moderno (cro-Magnon, sapiens) 40 000 anni fa, creò una competizione estrema per le scarse risorse necessarie alla sopravvivenza.

Molti studi effettuati sulle abitudini alimentari dei nostri predecessori sono basati sull’uso degli isotopi: i resti delle due ultime specie umane che hanno convissuto in Europa risalenti al Paleolitico medio-superiore, sono stati analizzati per quanto riguarda la composizione del collageno delle ossa negli isotopi N15 (più abbondante nei pesci) e C13 (negli organismi terrestri). Nonostante siano stati dotati di un cervello di grandezza paragonabile e abbiano avuto la possibilità di accedere entrambi al cibo acquatico, nei Neanderthal la dieta era più orientata sul consumo di erbivori terrestri, ricchi di grassi e proteine molto concentrati, come richiesto dal rigore del clima. Gli studi spettroscopici hanno dimostrato che H. sapiens invece si cibava maggiormente di animali acquatici, ricavando il 25-50% delle proteine da pesci di acqua dolce e questo ha migliorato le sue capacità visive e organizzative.

L’uomo di Neanderthal inoltre mostrava una struttura ossea tipica della carenza di iodio, un elemento marino che interviene anche nello sviluppo del sistema nervoso. Queste diverse scelte potrebbero essere state decisive nel confronto socioculturale fra le due specie.

La sempre maggiore complessità e dimensioni del cervello ha fatto sì che nelle specie di Homo più recenti, H. neanderthalensis e H. sapiens, alla nascita questo fosse solo il 25% di quello dell’adulto, e il lento successivo sviluppo necessitasse di lunghe cure parentali, che non si osservavano nelle specie più primitive, favorendo un’ulteriore evoluzione del linguaggio e della socialità. Inoltre grazie all’estendersi della durata della vita oltre l’età riproduttiva, la cooperazione per la crescita dei piccoli si arricchì di un ulteriore strumento, prezioso ancora oggi: i nonni.

Un altro esempio dello stretto legame fra nutrizione ed evoluzione lo troviamo nell’uomo di Flores, l’hobbit, come è stato denominato per le sue dimensioni ridotte (circa un metro) dagli scopritori dei suoi resti nel 2003 nell’isola indonesiana di Flores.

A lungo gli studiosi hanno dibattuto se si trattasse di una specie a sé, convissuta per un certo tempo con Homo sapiens, o di un caso patologico di microcefalia, infatti il cervello è più piccolo di quanto ci si aspetti sulla base del peso corporeo. Sembra invece che si tratti di una specie a sé, che ha avuto origine probabilmente da H. erectus una volta arrivato sulla piccola isola, incapace di offrire un areale di caccia adeguato. La scarsità di risorse ha determinato una riduzione delle dimensioni corporee e di un organo costoso dal punto di vista energetico come il cervello, che avrebbe però mantenuto i geni specifici di una strutturazione avanzata, conservando la capacità di creare artefatti e strumenti ben costruiti.

Fonti:

- G. Rotilio, E. Marchese — Nutritional factors in human dispersal — Ann Hum Biol. 2010 Jun;37(3):312-24

- G. Biondi, F. Martini, O. Rickards, G. Rotilio — In carne e ossa — GLF Editori Laterza, 2006

Articoli correlati